二度目以降のアクセスの場合、リロードを推奨します。参考:ホームページを更新したのに「内容が変わっていない!」を解消するスーパーリロードとは

香西秀信『反論の技術 ―その意義と訓練方法』(1995,明治図書)の要改善箇所をいくつかピックアップして改善してみる試みを行ないたい。この著作には何箇所かの勢い余って書いてしまっただろう箇所が在る。なおかつそれでいながら、国語科教員・及びそのようなコースの関係者以外の読者をあまり持たないだろう本であるため正当な批判を受けていない可能性が在る。そして生前の香西が国語科教員養成課程の教授であったため国語科教員に与えた影響は絶大である。それらがここで取り上げた理由である。ただしこの文章で言及するのは二、三の箇所にとどめる。

同業者以外にはあまり読まれていないように思われる本書だが、そうは言っても、野矢茂樹『論理トレーニング』(産業図書)の旧版にも、そして新版にも、この著作と著者への称賛・推薦の文言が記載されている。このことは注目に値する。しかし私の見る限りこの本は『論理トレーニング』の著者が称賛するような著作などではないと思う。野矢は自分の仕事の先駆者でもあり自分の非同業者でもあるため、この著作への評価が甘くなり、おそらく欠点に目をつむり長所のみを見ようとしたのだろうと推測される。なので、私のこの文の目標は次の点に置くことにしたい。「ああ、たしかに香西のこの著作は『論理トレーニング』の著者が称賛するような書ではないな」という印象をこの文章の読者にもっていただけること、これである。

p24からp29までは、「しいく委員」の小学生の作文とそれに香西が加えた評価とそこからの主張が書かれている。それを再検討することをこの文章の中心課題にしたい。ただこの検討は見かけよりは錯綜することが予想される。そこで、まず迂回して香西秀信という著者の論じ方の特徴を先に把握してもらおうと思う。「3 誰が詭弁を使えるか」の一部を取り上げる。なお、香西が引用している文章は宇佐美寛の文章である。p55.

詭弁という話題が出たついでに、ここで詭弁についての最大の「迷信」を指摘しておく。例えば次のような典型的批判がある。

「ある教科書会社の国語教科書の編集委員をしている。編集会議で、議論の仕方を学習させる教材が提案される。すると次のような趣旨の批判がされる。『相手のあげ足をとったり、黒を白と言いくるめたりする技術を教えるのには反対だ。』」

が、この「黒を白と言いくるめたりする技術を教えるのには反対だ」という批判は無意味である。なぜなら、そんなことは不可能だからだ。より正確に言えば、教科書に議論の仕方を学習させる教材を載せたくらいで、「黒を白と言いくるめたりする」ような「高度の」技術が身につくなどということはありえない。ありえないことを心配する必要がどこにあるのか。

私は、大学院に「入院」して以来、一貫してレトリックを研究対象としてきたが、自分の専門を他の研究者に説明するたびに聞かされたのが、「あなたは詭弁で人を騙す技術を生徒に教えているのか」といった類いの嫌味だった。あまりにも馬鹿馬鹿しい意見なのでこちらもまともに答えなかったが、この機会にまとめて返答しておきたい。「私は生徒に詭弁の使い方を教えられるほど優秀な教師ではない」と。実際、私の生徒からは詭弁を使える者など一人も現れなかったし、これからも現れることはないであろう。

…と、この調子でまだ続くのである。しかし引用をこのくらいすれば香西の論じ方の大体の特徴がわかると思う。ここで香西が行なっているのは論点のすり替えである。つまりこうだ。「黒を白と言いくるめたりする技術を教えるのに反対だ」という意見を「黒を白と言いくるめたりする技術を身につけた生徒を輩出することに反対だ」というふうにすり替えたうえでの論しか香西は書いていないのである。しかし当然ながら、この二つの事柄は別物である。なぜならたとえば、黒魔術でも軍事技術でも創造科学でも優生思想でも良いが、それらを生徒が高度に身につけて卒業していくかどうかとは別に、「それらを教えること自体に反対である」とか、「教えること自体がムダである」という意見が在って当然良いからである。ならば同じことは修辞学についても言える。生徒が修辞学を高度に身につけて卒業していくかどうかとは別に、「修辞学を教えることそれ自体に反対である」という意見が在って当然良いのだ。つまり、生徒がそれを身につけることに反対なのではなく、そもそも教える行為やそこにかかるコスト自体に反対というわけである。なので、少なくともその主張の可能性は考慮に入れた上で反論する必要が当然在るわけだ。しかし香西はここで相手の主張をすり替えたうえでの論しか書いていないのである。

このように、相手の主張を自己の都合に合わせた形ですり替えた上で論じる傾向が、香西には在る。意図的かどうかはどうでも良い。ともかくこのことをまず記銘しておいて欲しい。さて、これを踏まえたうえで、香西が「教育者」として述べている「III 反論の訓練」に含まれる次の箇所を参照して欲しい。この主張はおそらく、香西のこの著作での根幹的な主張の一つである。p123.

引用を教えることは、私が行っている「論証」型の反論の訓練において最も大切なことの一つである。これは相手の発言を勝手に言い換えることを慎むという、議論における公正さという理由のみによるのではない。引用によって、こちらの反論が、相手の具体的な議論から遊離するのを防ぐのだ。もし引用がなければ、生徒の反論は、往々にして一般論に陥りがちである。この場合で言えば、大鐘氏の議論から離れて、「癌は告知すべきである」という一般的な命題に反論してしまうのだ。(すなわち、私の言うところの「主張」型反論である。)が、ここで反論の対象としているのは、そのような一般的命題などではない。「癌は告知すべきである」ということを独自の方法で論証した、大鐘氏の具体的な議論なのである。もし、別の人が別の方法で「癌は告知すべきである」ということを「癌は告知すべきである」ということを論証したならば、反論もまたそれに合わせて別のものにならなければならない。引用は、自分の反論を相手の具体的な議論に縛りつける効果がある。だから、反論の文章を書くときは、反論すべき箇所は必ず引用し、引用していない部分については反論しないという原則を徹底させるべきなのである。

…とこのように述べる香西が、先に見たように、引用しながらにして相手の議論をすり替える様を読者に開示しているわけだ。結局のところ、いくら正確に引用はしても相手の発言をすり替えるような者はすり替えをやめないし、いくら正確に引用しようが相手の具体的な議論に縛りつけられずに持論をただ述べ立てることも可能である、というわけだ。そのことを香西自身の論じる態度から、観察することが可能である。そして、この態度は「しいく委員」の児童作文に香西が言及するときにとりわけ表われているのである。

ではここで以下、「しいく委員」作文への香西の言及の仕方を検討する。まず児童作文の主要箇所を引用しておく。p26-27.

このごろは、「命はどんなに大切か。」ということについて書いた本が、たくさん出ています。わたしも、本当に命は大切だと思います。たとえ、あり一匹、花一輪であろうとも、命は大切ではないでしょうか。命を大切に思う心があれば、とても、

「おい五年、ちゃんとやっておけよ。」

などと、動物の世話も任せっきりにできないと思うのです。また、ニュースで毎日のように伝えられる、「殺人」なども、世の中のみんなが命について考えることができれば、起こらないと思います。わたしは、たとえどんなことがあっても、命をそまつにするような人間には、なりたくありません。この学校を卒業するまで、しいく委員として、動物の命を預かり、大切に育てていきたいと思います。

香西の下した評価を読む前に、この箇所に対する私の「見方」を見ておいていただきたい。まず目立つ特徴としては「思う」に関係する述語をもつ文の多さである。4つの文が「思う」関係の述語で終わる文になっている(「思います」「思うのです」)。そして、それ以外の文はというと、「なりたくありません」という述部をもつ文が1つであり、あと「ではないでしょうか」と反語疑問文で終わるような文が1つであり、唯一「(本が)出ています」で終わる文のみが、事実をストレートに主張する文になっている、ということがわかる。つまり、断定を避けているということ、そして一般的な意見を述べるというよりは自分の態度表明を述べるという叙述スタイルを採っていること、が最初に目立つ特徴である。つまり、この文を「意見文」というふうに香西のように分類することを、躊躇するような文章であると言える。

その一方で、文章につい表われる「感情」をこの文から読み取ることも不可能ではない。こういうことである。文章を書くときに、多くの者は可読性を必ずしも重視せず、感情に任せて書くものだ。そして、そういうときには形容詞的または副詞的表現が可読性を犠牲にしてつい先に来がちなものである。さて、この作文の中の或る一文は、もし可読性を重視すればこういう文になるであろう。「命を大切に思う心があれば、『おい五年、ちゃんとやっておけよ。』などと、動物の世話も任せっきりにとてもできないと思うのです。」。ここで強調した「とても」の位置が、児童の作文だと発話の前に来ている。つまりこの箇所が感情に任せて書かれたことを示唆しているというわけだ。或いはうがった見方をすれば、「感情に任せて書かれたというスタイル」で意図的に作文されたことを示唆している。…とこういったことがこの作文への第一印象として形成可能である。ところで、引用箇所の要旨は「無用の殺生をする人にはなりたくない。」といったところだろう。さてここで、児童が一度も使っていない「無用の殺生」などという語句を登場させることとなった。これは当人の使った語句で表現すれば「命をそまつにする」ということの言い換えであり、当人が用いた表現ではないわけだ。このように、当人が使っていない語句が要旨文に登場してしまうような文であるという事から判明するのは、実際に言ってしまっている内容の帰結までもがきちんと考慮されていない作文だ、ということだ。そこにこの児童の作文の弱点が在り、この作文に反感を持つ者がそこへと批判を向けることが容易となる。

さて、このような作文に対して香西は次のように述べ立てている。そしてその際に、「相手(児童)の言っていない事」を香西は勝手に付け加え、それによって論旨を大きく歪めた上で、それへの論難を行なっているので注意してほしい。そこで、すり替えの主要箇所を引用者が強調しておくので注意していただきたい。p27-28.

この文章を読んで感じる最大の疑問は、この生徒は読者に何を伝えようと思ってこれを書いたのかということである。「本当に命は大切だと思います」と訴えかけているが、読者は「命は大切だ」ということを知らないと思っているのだろうか。知ってはいるがその知り方が足りないので、自分が一肌脱いで蒙を啓いてやろうと思っているのだろうか。あるいは、生徒の中には「命は大切ではない」と信じる「不逞の輩」がいるので、こういう意見文を書くことによってそのねじくれた精神に鉄槌を下して矯正してやろうと思っているのだろうか。また、これを読んで、読者に何か変化が起こるか。今までは命が大切だとは思わなかったが、これを読んで本当に命は大切だということが分かったと前非を悔いる読者がいるのだろうか。

念のため言っておけば、例えば無謀な行動をする若者に対して、年長者が「命を大切にせよ」などと言って諭すのはこれとは全然違う。それは、「無茶なことをしてはいけない」ということの言い換えであって、「命は大切だ」という価値観を意見として主張しているのではない。若者の方にしても、「命は大切ではない」という信念を持っているから無謀なことをするわけではあるまい。飼育委員をさぼった六年生にしても、「命は大切だと思うか」と聞かれたら、「そう思う」と答えるに決まっている。「命は大切ではない」と思っているからそれをさぼったのではないのである。

(中略)このような、誰も反対しないことを意見として主張する癖をつけてはいけない。こんなものを意見文として書かせている間は、議論・討論の能力は育たない。「意見を言う」ということの意味が分かっていないからである。

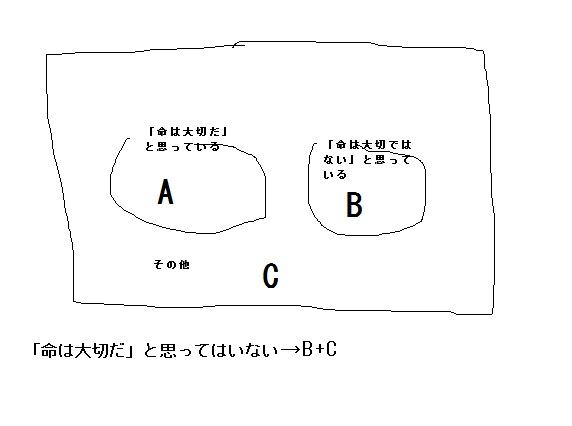

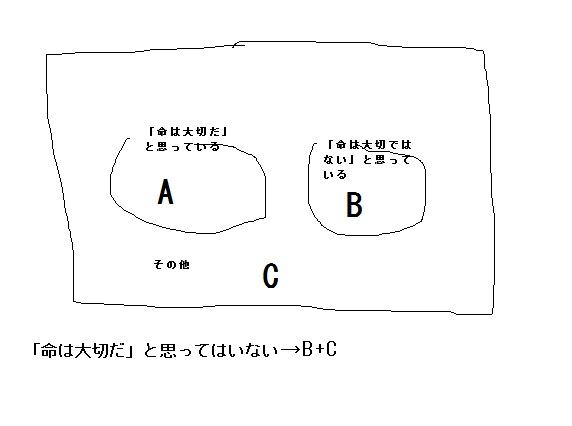

さて、児童の作文では、「命を大切に思う心が在る、とは言えない」事態や「命について考えることができている、とは言えない」事態への違和は書かれていた。つまりまとめれば「命は大切だ、と思ってはいない」という事態への違和は書かれていた。しかしそれが「命は大切ではない、と思っている」事態への違和であるかどうかは断定できるものではない。もちろんこの二つは別物だからだ。すわなち

…という関係に大まかに言えば在るわけだ。だからこの作文への批判がなされるとすれば、当然この「命は大切だ、と思ってはいない」ような想定に関してなされるのが妥当である。ところが香西はここで「命は大切ではない、と思っている」想定に関する批判をかなり頻繁に行なっている。つまりすり替えを行なっているわけだ。のみならず、この二つの想定を平気で同列に扱っている。このように、児童が書いてもおらず想定もしているとは言いきれない「命は大切ではない、と思っている」という香西によるこの論敵想定は、いわば藁人形論法になっているのである。

ここで補足する。「命は大切だ、と思ってはいない」と「命は大切ではない、と思っている」の違いに関係する論点が、野矢茂樹『入門!論理学』(2006,中央公論新社)のp40-44に説明されている。大要こうだ。「私はあなたのことが好きではない」という主張は、「私はあなたのことが好き」の(論理学的な)否定よりも、強く積極的な主張になり、つまり単に「好きというわけではない」「好きというほどではない」を超えて「嫌いである」という積極的内容を含みうる。…と、そういう事態が考察されている。この考察からするとこうなるだろう。まず、「命は大切ではない、と思っている」もまた、「命は大切だと思ってはいない」よりも強い主張を含みうる。だからつまり「命は大切ではない、と思っている」というのは、大切なんかじゃ全然ない、むしろ積極的に「非大切」とでも呼びうる事態である、という気分を語感として伝えることができるのだ、というわけだ。あと、直接はこの件に関係無いが、野矢茂樹『新版 論理トレーニング』(2006,産業図書)のp214-215では「来るはずがない」と「来ないはずだ」の違いが考察されている。この考察も、この種の事柄を論じるときの参考に、或る程度なる。

話を香西の著作に戻す。さて、とは言え、児童の作文に「命をそまつにする」という語句が登場していたこともまた事実である。なので、この箇所や直前の「殺人のニュース」の話題を考慮にいれたときに「命は大切ではない、と思っている」事態への反感から書いている、と指摘される余地は在る。だがしかし「命をそまつにする」というのは、規定としてはかなり緩い言い方であり、ツッコミ所満載でもある反面、適切に限定を補えば擁護することも可能である。なので、私は先に「無用な殺生はしたくない」という要旨になるように、この箇所も考慮に入れて児童作文の大意を要約しておいた。しかし、それは「好意的な」読みから来るものであって、児童の作文への反感しか無い者だとそのような読みをしてやる必要など感じないであろう。香西がまさにそれであった。香西がここぞとばかりに「「命は大切ではない、と思っている」人間を論敵に想定した馬鹿げた文である」という内容を繰り返し書くことが可能なのも、この「そまつにする」という語句を用いた箇所が在るからにほかならない。

ところがこのことで香西は破綻した論を自ら開示することとなった。すなわち、児童の作文の至らない点に付け入ろうとして、却って逆効果になってしまったのだ。それが表われたのは「命は大切である」という主張が「誰もが反対しないような」主張なのかそうでないのか、香西の診断がまったく定まらないという形で、であった。以下、香西の論をざっと俯瞰するために、段落ではなく二文程度の量を抽出して引用し、それを本文の順番に4つ並べてみる。

この文章を読んで感じる最大の疑問は、この生徒は読者に何を伝えようと思ってこれを書いたのかということである。「本当に命は大切だと思います」と訴えかけているが、読者は「命は大切だ」ということを知らないと思っているのだろうか。

このような、誰も反対しないことを主張する癖をつけてはいけない。

けちのつけついでにもうひとつ言っておく。「たとえ、ありいっぴき、花一輪であろうとも、命は大切ではないでしょうか」などと、思ってもいないことを書くべきではない。もし本当にそう思っているなら、自分の命を維持することさえ難しくなる。ジャイナ教の信者のように、人間が生きていくこと自体が動物・植物の殺生の上に成り立っているとして、何も食べずに餓死することを選ぶしかなくなる。

これが、現在の国語教育で書かせている意見文の典型である。つまり、何のためにそれを主張するのかをまるで考えない、単に世間一般で容認されている価値判断をなぞっただけの文章だということだ。

こうしてみると、今4箇所の引用を並べたうち、3番目のものだけがどうにも整合しないことがわかる。こういうことだ。1番目の文面からすると、どうやら「命は大切だ」という主張は誰も反対しない当然の主張である、と香西は主張しているようだ。ところが3番目のものでは、「ありいっぴき、花一輪にいたるまで命は大切である」という主張を守っているようでは自分の命を維持することすら難しい、とのことである。だとすると、誰もが反対しない主張というものは、いったいどういう主張なのであると香西は考えているのだろうかと疑問になる。おそらくそれは「無用の殺生はしないことが大切だ」といったものになるのだろう。だとすれば「命は大切だ」というのは、「誰も反対しない主張」などでは在りえない。なぜなら「命は大切だ」という主張に対しては「そのためには自分の命を犠牲にしても良いのか」という反論が当然すぐ返ってくるはずだからだ。もちろん、「大切」に独自の定義を加えて主張を守ろうとすることは可能だ。「この場合の“大切”とはこれこれこういう特殊な意味合いなのである」などとである。だが実際には防御がそんなにも大変であるような主張だ、などとは香西は述べていない。そして、もしそんなに慎重に述べなければならない主張であるなら、それを述べることは「誰も反対しないような意見」を述べる行為などではないことになる。だから香西の言っていることは撞着している。早い話、要するに香西は「『誰も反対しないような意見』とはこの場合何なのか」をまったく明らかにできていないのである。のみならずそれができていないままにして、「誰も反対しないような意見であるから無意味だ」といって児童の作文を非難しているのである。

なお、該当箇所の全体を読んだ人には蛇足である内容を以下述べる。児童の作文へは「あなたがしいく委員として動物にえさとしてあげているものや、あなたが摂っている食事も、その多くは「命」から作られているのです」とそれだけ指摘すれば良い。そして、そのことさえ気づけば、児童はもう一度そのことを考慮に入れ直した作文を書くことが可能である。のみならずその際、主旨が「無用の殺生をしたくない」といった文章に生まれ変わり、全体の論旨が明確化されるであろうことは充分想像がつく。それだけのことである。さてそこでの「無用な殺生をしたくない」という表明は誰も反対しないような意見であろうか。そうではあるまい。どういう殺生なら必要で、どういう殺生なら不要であるのか、といった点だけでも議論の余地は大いに在る、と言うべきだろう。

煩雑なので、以下では、香西の著書から正確な引用や参照などはもうせず、香西の主旨だと私が思うものを発展的に論じることにする。さて、香西はこの著作で、或る程度注目に値する主張を述べていたが、それは論としてはあまり正確ではなく万全でもない。そこを改めて、私が作り直して独自の形で述べておこうというわけである。

第一の議論はこうだ。議論というものの中心にあるのは「先行意見に対する反論である」と香西は述べた。私も留保付きでそれに賛成である。ただここで、香西は「反論」とか「対立」とかそういう言葉遣いを濫用する。そのため「暑いなあ」「いえそんなことありません」「何?では寒いというのかこの野郎!」のような相手の正反対の反論をするものばかりが議論であるかのように思わされていく。現に、先に児童作文に加えた酷評もこうした恫喝的な要素を含んだものであった。しかし私は「暑い」に対して「いえ、暑くはありません。暖かいです」「いえ暑いとわざわざ言うほどの暑さではありません」というタイプの反論であっても、充分「批判」になっていると考え、そのような一見小さな違いであっても言い立てるに値するということを強調しておきたい。これは香西が好んで使う「反論」「対立」などといった強い語から成る概念セットからは出てきにくい。それよりはもう少し論理学寄りの考えである。早い話、論理学での否定を学び、それを基盤にして日常言語への洞察を培うことが重要となる。

第二の議論はこうだ。「誰も反対しないような意見」は述べるに値しない、と香西は述べる。ここでの「反対」ということにも、様々な程度が在ることに注意するべきだ。たとえば「誰も反対しないような意見」だからと言って、「誰もが賛成している意見」であるとは全く限らない。…というのもたとえば、単に反対していないというだけであって、積極的に支持しているのとは程遠いということも充分在りうることだからだ。また余りにも当然過ぎてここまで言わなかったが、言葉として賛成しているからといって、実行のレベルで支持しているとは限らない。或いは、言葉として聞きなれているような言説だからと言って実際に人々に支持されている見解であるとも限らない。これらの反論例からもわかるように、意見に反対や賛成と言っても、その程度や内実はさまざまであり、その点に関して、香西の立論はまったく行き届いていない。

第三の議論はこうだ。議論というものは常に先行意見をもち、それへの反論として構成される、と香西は述べる。確かに多くの場合にそうは言える。しかしそうではない場合もまた在る。たとえばそれは、一番最初に「暑い!」と述べ、なおかつ「なぜ誰も言わないんだ」とも発言するというような行為に集約的に表れている。すなわちこの場合は、先行意見が無いこと自体への「反対行為」としての主張行為であるわけだ。

第四の議論はこうだ。たとえば假に児童が「無用な殺生はしたくありません」と書き直してきたとする。ところがそれに賛成する者と児童とで「無用な殺生」が適用される対象となる事柄が大きく食い違っていたとする。たとえば、賛成者は「病原菌以外の菌を死滅させることも無用の殺生である、だから病原菌を殺すときに他の菌を殺さないように細心の注意を払う必要が在る」と考えていたのに対し、児童は「病原菌を確実に殺さないと他の生命が危機に陥るから病原菌を殺すために他の菌が一緒に死滅するのはやむをえない。病原菌の死滅を最優先にするべきだ」と考えていたとする。或いは主張の中の或るキーワードの意味や定義自体に捉え方の違いが在るかもしれない。このような場合、つまり「同じ文を述べていても同じ意味合いで主張しているとは限らず、ズレが出てくる場合」を香西のこの著作はうまく扱えないように思う。反論や異論というと、相手と違った文章を述べている場合をもっぱら想定させるからである。

以上四点を、香西の立論に考慮が少々欠けていた点として補足しておく。