二度目以降のアクセスの場合、リロードを推奨します。参考:ホームページを更新したのに「内容が変わっていない!」を解消するスーパーリロードとは

「日本語は述語(述部)が文末に在るため、文を最後まで見聞きしないと大意がわからない」というタイプの主張を私はこのサイトで何度か行なっている。この主張は個人的な経験や考察にのみ基づいている。つまり、学術的な理説との対決の結果として得られた、といったものではない。なので、「学術的な」主張としてこれを疑問視する文章を初めて読んだときに、私はいろいろと違和感を感じることとなった。と同時に、この違和感をうまく言語化していけば、自身の主張を多少精緻化できるかも知れないとも思った。今回はその試みである。ただし学術的な理説を検討する前段階でやっておきたいことが在る。まずその話からする。

私は日本語の文章を書くとき「ねじれ文」をしばしば書いてしまう。「ねじれ文」というのは、述部と不整合であるような成分が、文の、述部以前のどこかに存在するような、そういう文のことである。例えば(ほんの一例に過ぎないが)次のような文である。

私が言いたいのは、漢字の書き順というのは利き手が人によって異なるということを考慮に入れていないのだから、漢字の書き順を学科試験に出題するのは止めて欲しいのだ。

このような「ねじれ文」は大学生の書くレポートも含め、各所で見られるらしい。私もまた「ねじれ文」をしばしば産出して(は修正して)いる。それは当然の結果だと思う。というのも、日本語というのは、文末に述部が来るため、文の最初のほうで書いた成分のどれかと述部が不整合になるということが起こりやすいと言えるからだ。つまり、その文章全体の「文法的な正しさ」というのが文末で突然決定されるような、そういう文法こそが日本語の文法だからなのだ。或いは、文の最初のほうで産出した成分によって文章の文法的な正しさを決定することが、あまりできない言語だからなのだ。だから、ねじれ文が各所で見られることは全く驚くには当たらない。驚くに値するのは、その構造的な原因に全く注意を払っていないような、制度や人々の信念のほうである。

たとえば教育制度において、日本語の産出というものが「文末になって一文全体の文法的な正しさ」が突然決定するような使いづらい言語によるものである、というふうにきちんとは認識されていない。例を挙げれば、小中高の学校での現場でもまたとりわけ入学試験でも、パソコンでの回答というのは通常行なわれていない。つまり「鉛筆と消しゴム」等の筆記用具によって行なわれている。もちろんパソコンやワープロが全く無かった時代なら当然そうなるだろう。だが、既にパソコン等の電子機器が成熟して二十年は経っているにもかかわらず、日本の初中等教育ではほとんどの場合「作文」は「鉛筆と消しゴム」レベルの筆記用具で未だに書かれている。また大学入試を含む入試もまず間違いなく「鉛筆と消しゴム」レベルの道具のみで行なわれているのだ。そのため、文字で文章を書くというときの、心理的な障壁が相当高いことになる。また、心理的な障壁がどうであれ、実際に書いてみたら文法的に誤りが在ったという時の「やらなければならない作業」が多くなることになる。

教育的な場面のうち、小学校相当の時期に関しては、「鉛筆と消しゴム」が文章を書くための主要な道具になることには、もちろん根拠が在る。その根拠とは、日本語における「漢字」という要素が、「実際に手を動かして描く」といった身体運動をしないと「習得」がなかなか難しいから、というものだ。そのため、「漢字の習得」をもその教育課程に含んでいる小学校相当の時期では、文章を書くといった作業も「鉛筆と消しゴム」に帰着しやすくなるのだ。その帰趨は当然のことでもある。だが、その考慮によって、「文末を書いてみるまで文の文法的正しさを決めることができない」という日本語文章の産出の困難が無視されて良いわけではない。両方の要因を視野に入れるべきだ。だがまず間違いなくそうなっていない。

教育制度だけでなく人々の信念の中でも日本語文産出の難しさは、充分に意識されているとは言い難い。というのも、「日本語は述部が文末に来るため、文章を産出することが難しい」というのは、文章産出の困難が「誤り」だけに表れるのではなく、文字文章の「読みにくさ」全体に表れるにもかかわらず、そのことに充分に気付かれていないからだ。こういうことだ。たとえば次のような文章の「読みにくさ(の可能性)」に気付かない人が多い。

以下、酒井聡樹『これからレポート・卒論を書く若者のために 第2版』(共立出版,2017)(amazon)の第4部に、その多くを依拠した説明を行なう。

彼が僅か三年でその人類初の偉大な発明を成し遂げた。

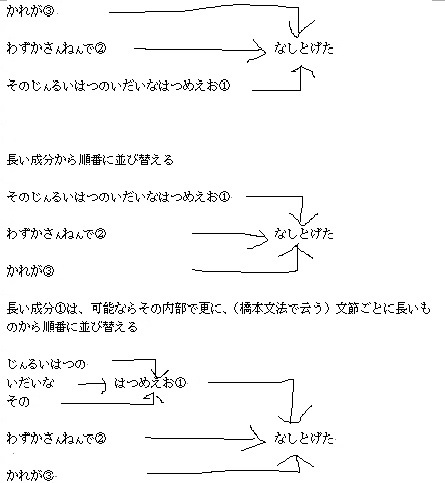

この文を図式化すると次のようになる。

なので、上掲のように「述部を修飾する成分」を「音の長い順」に並べ替える。さらにまた、「長い成分」はその構成要素を「文節」ごとに同様に「音の長い順」に並び替える。そうすると次のような文になる。

人類初の偉大なその発明を僅か三年で彼が成し遂げた。

もっとも実際には、文の産出の際の原則は他にも在り、前の文からの接続を良くするという側面も大切だし、或いは、文の主題をなるべく先行させるという原則も在るだろう。だから「音の長い成分」から上記のように順に並べないと常に読みにくいというわけでは、全くない。だが、他に特に事情が無い場合なら、この原則で構わない。そして、この原則を適用するためには、「一度述部まで産出した文章を見直して、順序を組み換える」という手順を多くの人は踏む必要に迫られるはずである。それを、「鉛筆と消しゴム」という道具だけで行なうことは難しい。

パソコンやワープロがまだ無かった時代に、職業的な物書きやその編集者は「ハサミとノリ」をしばしば携帯していたと云う。「鉛筆と消しゴム」に加えて、「ハサミとノリ」、これこそが日本語の文を産出しようとする場合に必要であるような原初的な道具なのである。もちろん現代ならパソコン等で良い。いずれにせよ、日本社会の特に教育をはじめとする場面というのは、この必要性を考慮に入れた設計になっていない。

日本語の文というものは、文を産出する側にとってみれば、「文末まで産出してみないとわからない」という代物なのだ。その「わからなさ」は文意に関するものではない。文の構造に関するものだ。そして、その「わからなさ」への対処が失敗したときに、「ねじれ文」が産出されてしまうことが在る。産出されただけでなく、事後にも見直されず修正されないままのことも、無いわけではない。

このような、「ねじれ文」を産出して事後にも気づかなかった場合というのを念頭におくと、次のように定式化することができる。「日本語の文が産出されるとき、その産出者にとって日本語というのは“最後まで産出してみないとわからない”という不確定性を多々有している」。ねじれ文を無くすためには、産出した事後に「見直し」という作業が多くの場合不可欠である。その理由は、日本語の文というものが「最後まで産出してみないとわからない」という性質のものだからだ。まずこの「産出する側」にとっての日本語像を確認しておこう。これ無しに、次に進むことは危険である。

日本語というのは産出する側からすれば、「文末まで産出してみないと不確定だ」というものである、…とそういう話をしてきた。産出する側がそうなのだから、受け取る側にとっては尚更そうであろう、と自然にそう思いたくなる。無論、当人よりも第三者のほうが事態がよく把握でき操作できる場合も在るから一概に断定はできない。しかし普通に考えれば当人というのは「文章によって言いたいことを予め知っている」人間であるのに対して、受け取る側というのはそうではないのである。そしてその際、産出する側にとっての不確定さは文法的な側面であって内容的な側面ではない。だから受け取る側にとってのほうが、日本語というのは、「文末まで見聞きしないとわからない」度合いが内容的な側面では(産出する側に比して)強いはずだ。原理的にそうであることには議論の余地が無いので、ここでは「実際」にはどうか、という点に議論の焦点が絞られる。

日本語が「原理的には」最後まで見聞きしないと文意が分からないという側面については、たとえば次のような想定がすでに述べられている。国語学者の中村明が一般向けの著作『悪文―裏返し文章読本』(筑摩書房,2007、初出は1995)(amazon)で述べたものだ。p136の箇所であり、「P 主語・述語の脱落と混乱」の一部である。

「わたしは」と文を始めて、いろいろな意見などを述べるとしよう。読み手は、そこでつぎつぎに展開する情報を頭に入れながら、いったいこの筆者は最後に、そのように「思う」と文を結ぶのだろうか、そうは「思わない」として文を切るのだろうか、と不安になる。長い文だとそのいらいらがずうっと続くことになる。

たとえば、「私は、このたびの与党の処置はまことにけしからん」というところまで読んで、ああ、この筆者は与党のやりかたを非難するつもりだなと思う。すると、「と息巻く議員もいるが、野党のほうだってほめられたものではない」とつづいたりする。読者が、なあんだ、非難ではなくて、どっちもどっちだというけんか両成敗の中立論を展開しようとしているんだなと考えなおすと、「という議論はあたらないのであって、野党の戦術は時代はずれの国民をないがしろにしたもの」とつづく。読者は、いや、むしろ野党を批判するつもりらしいと先を予測する。ところが、そのあと、「とはいえ、強引に運んで野党のこのようなはげしい反発を招いた与党の責任は重い」とつづき、なんだ、やっぱり与党批判だったのか、ということになったりする。そのあとをすなおに「と考える」と結んでも、読者はもういいかげんくたびれている。ましてや「とは必ずしも思わない」と結んであったりすれば、ひとをからかうのも大概にしろとどなりだすかもしれない。

他方、日本語学者の寺村秀夫が、専門的な関心をもつ者しか読まないだろう『日本語学』という雑誌の6巻3号(1987)に掲載された「聴き取りにおける予知能力と文法的知識」と題する文章に、次のように書いていた。『寺村秀夫論文集 2―言語学・日本語教育編』(くろしお出版,1992)(amazon)所収である。p98-99。

(前略)たとえば大学の講義などを聴くとき、ネイティブスピーカーはふつうそれほど注意を集中させなくても話しの流れについていくことができるが、外国人は、少なくとも初めのうちはなかなかそうはいかない。一応その言語は習得して、一つ一つの単語は知っており、文の構成から生じる意味も解く力はもつようになっていても、話についていくためには緊張するのがふつうである。それは、完結した形で与えられた文は理解できても、「あたまから」「流れに沿って」理解していく力が充分でないからである。(後略)

もっとも、後に来る語(の連なり)を予測するといっても、個別的な語句そのものを必ずしも予測できるわけではない。もしそうなら話をきく必要はないわけだからである。予測するのは、どんな種類の語句が来るかということである。

この事を何とかはっきりしせたい(原文ママ)と年来思ってきたのは、いわゆる日本語論で、「日本語では述語が最後に来るから、あるいは肯定否定の形が最後に来るから、最後まで聞かなければ分からない。それに比べて英語では……」というようなことが、しばしばいわれ、そんなことが本当にあり得ようかと疑問をもちつづけてきたからでもある。

この二つの文章で提起されている内容は、見かけほどは対立していない。どちらも「日本語というのは最初のほうを見聞きすれば、後続するのがどんな種類の要素なのかが、多少は予測可能である」ことを前提にしている。中村の文章で提示されていたのは、そのことを言わば前提にしたうえでの「わからなさ」の感覚である。「イエスなのか、ノーなのか、いったいどっちなんだ」という肯否についてのわからなさなのである。つまり、どんな種類の要素が後続するかがむしろ多少予測できてしまうがゆえの、いらだちやわからなさの感覚だったのである。

寺村はこの次元のわからなさに対して、奇妙に関心を示さない。SVO式の母語を運用している人々が日本語話者に対して感じる「結論を先に言え」というような、そういう不満を感じようとはしていない。もちろんその原因は問題意識の在り方自体が違うからでもある。寺村の関心は、「日本語を母語とする者と、外国語として学習する者との違い」に在る。だが、寺村がその次元に関心を示さない主な原因は、実は、寺村の産出する文章自体にも在った。そのように私は見たい。寺村の産出する日本語は、それ自体が「肯定なのか否定なのか最初にはっきりしてほしい」とSVO式の欧米語の使い手が読んだら感じるような、そのような文章だったのだ。

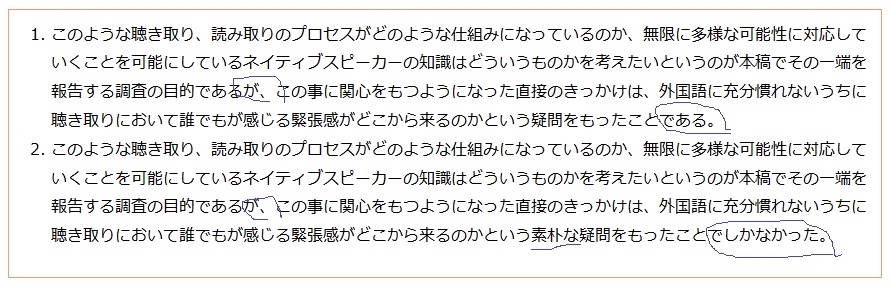

私の感じたことを読者に感じてもらうためには、次のクイズをやっていただくと良いと思う。次のなかから、「実際に寺村秀夫氏がこの文章で書いた文」を「当て」ていただきたい。第1問。

寺村は接続助詞の「が」を大変多用する人であり、その「が」のほとんどは「逆接」のようである。しかしそれが「どのような点での逆接であるか」は文末まで読んでみないとわからない。この文の場合「究極的な理由は○○だが、最初に思った直接的な理由は××だった」という点で「逆接」のようである。しかしその「対比」がすこぶる明快であるとは、とうてい言えない。だから「が」を見聞きした時点での「受け手の予測」は外れるであろうケースだ。正解は「1」。従って原文は次である。p98。

このような聴き取り、読み取りのプロセスがどのような仕組みになっているのか、無限に多様な可能性に対応していくことを可能にしているネイティブスピーカーの知識はどういうものかを考えたいというのが本稿でその一端を報告する調査の目的であるが、この事に関心をもつようになった直接のきっかけは、外国語に充分慣れないうちに聴き取りにおいて誰でもが感じる緊張感がどこから来るのかという疑問をもったことである。

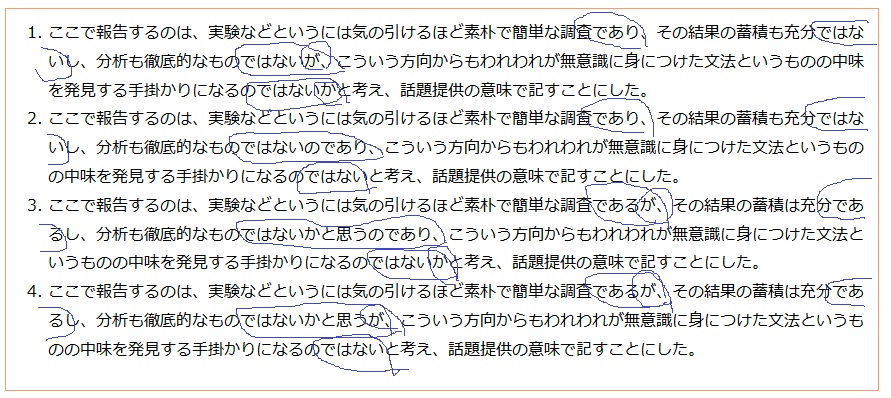

第2問。

寺村の使う接続助詞「が」が常に明快な逆接用法とは限らない、と第1問で示唆しておいてからの第2問である。しかし本問の「徹底的なものではない」に後続するのは「ありふれた逆接の“が”」で構わない。しかしそれだけ判っても正解はなお導出できないはずである。要するに「○○ではないか(と考える)」といった言い回しは「ない」の箇所で読み手やとりわけ聞き手を惑わす可能性の高いものの典型である、と私は言いたかったのだ。それはむしろ「文章の続き」を「正確」に予測しうる受け手のほうにこそ影響する可能性すら在る。すなわち、「予測できない」からそれゆえに「こいつの言いたいことはどっちなんだ」と迷うのではなく、反対に、「多少予測できる」からこそかえって「こいつの言いたいことはこっちだと思ったのに、違うのか?」などと惑わせる可能性が在るのである。ちなみに、正解は「1」である。従って原文は次である。p99。

ここで報告するのは、実験などというには気の引けるほど素朴で簡単な調査であり、その結果の蓄積も充分ではないし、分析も徹底的なものではないが、こういう方向からもわれわれが無意識に身につけた文法というものの中味を発見する手掛かりになるのではないかと考え、話題提供の意味で記すことにした。

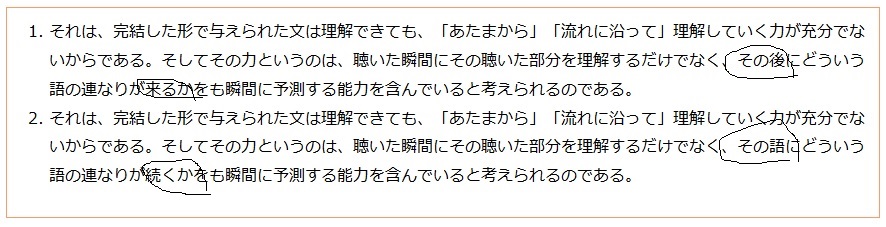

第3問。

寺村は「聴き取り能力」を調査する目的であったにもかかわらず、「文字」でそれを代行して事足れりとした。だから、この文章のタイトルは偽り在りであり、実際には「読み取り能力」を調査している。その事に対する私の「抗議」としてこの出題をしてみた。この文脈で、もし音声で「そのご」と聞いただけならば「その後」か「その語」か、一瞬でも迷いが生じるはずだ。それは聴き取りにも影響するに違いない。正解は「1」である。従って原文は次である。p98。

それは、完結した形で与えられた文は理解できても、「あたまから」「流れに沿って」理解していく力が充分でないからである。そしてその力というのは、聴いた瞬間にその聴いた部分を理解するだけでなく、その後にどういう語の連なりが来るかをも瞬間に予測する能力を含んでいると考えられるのである。

そういうわけで、寺村のこの文章を一読してみて「これは私の考える日本語問題とは違う」と私は感じた。寺村の主張している内容よりも、むしろ寺村の実際に書いている文章が体現しているもののほうこそが「私の考える日本語問題」であるように思われた。だからそのような文章を産出している寺村が、私と同じ問題意識であるはずもなかったのだ。

母語話者にとっての「日本語問題」の一つは、「文末まで行かないとわからない」問題である。その問題は、まずは文を音声・文字で産出する側に立ってみたときに感じられる性質のものだ。この感覚はSVO式の言語を母語とする人には無い感覚だろうとも思う。その中心である欧米の人々を先進国の模範的な文化の担い手として単純にあがめるのはいいとしても、その水準を当然視すると、日本語運用の大変さから目を逸らすことになる。かくして「子供や若者がなぜ文章を書くことを苦手とするのだろう」という問いを無邪気に掲げる人が現われる。そう述べる人はこの点がわかっていない。だから、往々にして自分自身の書く文章の「読みにくさ」によって、「こういう読みにくい文章を書く人だからこそ、こういう無邪気な問いを立てるのだ」ということを身を以て示すことになる。

それとは少し性質が異なる問題ではあるのだが、しかしやはり日本語の同じ構造的要因から別の問題も出来する。それが「受け手になったときにわかりにくい」日本語の存在である。これは「予測可能性」の問題のように思えるが、そうとも言いきれない。今回寺村の書いた文章を例にとって確認したのはこうだ。これらは「文末まで読まないとわからない」文章であったが、だからと言って「文末まで読めばわかる」文章というわけではなかった。むしろ、文末まで読んでもなおわからないためもう一度遡る必要に迫られる文章だったと言ったほうが良い。しかしこういった文章もまた、「読み手の予測可能性を高めよう」と意図することで、読みやすさが改善される可能性は在る。

「実際に」どのようにして日本語母語話者が日本語文を、その文末や大意を「予測」しているのか、という問題は当然調査されて良い内容である。ただ、それはそれとして、むしろ「実際に発話・発信されている文章は、果たして受け手に予測可能な形で発信されているのか」という調査も当然在って良い。今回寺村の書いた文章を題材に私が示唆したのは、その調査の可能性である。日本語母語話者にとって重要なのは、「相手の発信する日本語の展開を予想する」能力でもあるだろうが、同じくらいに「受け手にその展開を予想可能にするような日本語を発信する」能力でもあるのである。

1987年に公表されたこの寺村の文章は、驚くべきことに全く過去化されていない。研究者集団のなかで一定の地位を保ち、「継承」が2000年代以降でもなお企図されている文章である。継承は大いにやっていただいて構わない。だが、この文章が「紙と鉛筆とハサミとノリ」の時代のものであることは忘れてはならない。1987年には、ワープロもパソコンも在り、ワープロ・パソコンという呼称もおそらく在った。だが、そのユーザはまだ限定されたごく一部の新しもの好きの人だけであった。寺村のこの文章もまず間違い無くワープロやパソコンで書かれたものではあるまい。そういう文章ではない。日本語学・言語学・国語学の研究者は、寺村に「なし得なかった」事柄が何だったのか、その点を注視して、今後の研究に取り組んでいただきたい。